Rosi Braidotti yang dikenal sebagai seorang filsuf feminis kontemporer yang memperkenalkan pandangan tentang posthuman (pasca-manusia). Salah satu artikel menarik berjudul Xenological Subjectivity: Rosi Braidotti and Object-Oriented Ontology karya Jordi Vivaldi (2021) ini memberikan penekanan kuat tentang konseptualisasi dimensi subjektivitas dalam konteks Antroposen melalui kacamata pendekatan poshumanisme Braidottian. Vivaldi (2021) menegaskan bahwa subjektivitas Antroposen akan berbeda dengan subjek—mentah tradisional, di mana terdapat pengalaman subjektivitas yang direngkuh oleh ‘diri/self’ sebagai multisiplitas transversal dan relasinya dengan ‘sang Liyan’ dan ‘Dunia’ sebagai bagian non-hierarkis dari pembeda nature dan culture. Berdasarkan poin ini, saya dapat memberikan pandangan personal bahwa landasan ontologis yang ingin dibangun oleh Vivaldi atas pembacaan Braidotti tentang subjektivitas mirip dengan pendekatan monisme ala neo-Spinoza.

Beberapa poin penting yang perlu dicermati dalam konteks ini ialah usaha Braidotti untuk mengaburkan atau setidaknya mendistraksi konsep yang telah konsisten pada telaah filosofis tentang yang-terbatas/keterbatasan (finitude), agensi (agency), dan perubahan (change). Mengapa demikian? Karena ketika bentuk ini dalam model subjektivitas perlu untuk ditarik atau ditangguhkan sebagaimana pendekatan filsafat Objek-Berorientasi Ontologi (Object-Oriented Ontology) yang mendukung suatu pendekatan non-hirarkis mutlak atau jika dalam istilah Subjektivitas Poshumanis Braidotti ialah non-onto-taxonomical pluralism.

Sebagai catatan, Braidotti cenderung menggunakan istilah “subjek” dan “subjektivitas” tanpa membedakannya secara eksplisit. Kata ‘subjek manusia’ pada pembahasan ini harus dipahami merujuk pada seseorang yang memiliki konsepsi tertentu tentang diri dan relasinya dengan yang-lain serta dunia, yang dengan demikian memiliki subjektivitas tertentu. Dengan demikian, subjek ‘manusia’ sebagai orang (person) sedangkan subjektivitas manusia tentang bagaimana subjek manusia mengonstruksikan pemahamannya tentang diri, liyan, dan dunia.

Dalam konteks ini, saya memiliki pembacaan yang berbeda bahwa subjektivitas yang ditawarkan oleh Vivaldi (2021) melalui eksperimentasi penguatan dimensi xenological atau xenologis yang bersumber dari term Yunani, di mana xenos (guest–friend) dan xenia (hospitality). Artinya, jika diterjemahkan secara ‘kasar’ maka subjektivitas xenologis merupakan bentuk subjektivitas yang didasarkan atas pengakuan pluralitas ganda (atau lebih), di luar dari dominasi pemikiran dualisme kaku dan taksonomi tunggal tradisional sebelumnya. Mengapa saya menerjemahkan istilah ini menjadi pelampuan atas dualisme, karena aspek xenologis ini mengartikan keramah-tamahan subjektivitas ‘diri’ dengan yang-lain, sebagai layaknya ‘tamu’ atau ‘teman’. Keragaman dunia menjadi niscaya sebagai sumber diferensiasi yang ada.

Subjektivitas xenologis mewujudkan suatu bentuk perpanjangan yang mengakui keasingan dari apa yang bisa (what chould be) menjadi apa (what is). Alih-alih mendorong proses eksklusi dan marginalisasi, subjektivitas xenologis harus melihat Xenos sebagai bentuk perluasan yang memungkinkan instrumentalisasi kolektif yang mampu men-de-totalisasi kondisi ‘subjektivitas’ kita saat ini secara lebih adil. Subjektivitas xenologis tidak lagi mengandaikan ‘Aku’ yang terfragmentasi dan terpencar-pencar/terpudar, melainkan suatu bentuk gabungan dari diri yang merupakan bentuk spesifisitas (specificity) yang tidak dapat direduksi namun dapat berubah. Hal ini sebagai contoh kesinambungan di balik perubahan, dan mengklaim memiliki suatu kesatuan yang tidak didasarkan pada substansi yang solid, dapat diakses, dan tidak dapat diubah atau pada organisasi perbedaan belaka. Artinya, melalui keterasingan Xenos justru kemungkinan untuk mengubah subjektivitas yang lebih adil menjadi mungkin.

“…Thus, within a context amalgamating beings conventionally indexed to different worlds, the anthropos is no longer the delirium of a species who believes itself alien to its own environment; it has become an ingredient in it.”

Menarik ke dalam diskursus Antroposen, ruang analisis Braidottian akan terbuka pada pertanyaan tentang: a) subjektivitas Antroposen; b) subjektivitas pasca-antroposentris yang melibatkan elemen-elemen kreativitas, imajinasi, subversi, hasrat, dan aspirasi diri beserta seluruh relasi yang saling-berkelindan-setangkup ‘entanglement’ nya antar manusia dan non-manusia. Meskipun demikian, tantangan yang cukup menantang ialah dengan terkait keterbatasan, agensi, dan perubahan serta implikasi filosofis maupun sosio-politinya. Keterbatasan, misalnya, akan mengacu pada batasan dan kematian suatu entitas tertentu. Vivaldi (2021) memosisikan bahwa tantangan keterbatasan ini menjadi menarik ketika menghitung keterbatasan sangat penting untuk memungkinkan perbedaan pendapat dan mempertahankan hak pilihan entitas.

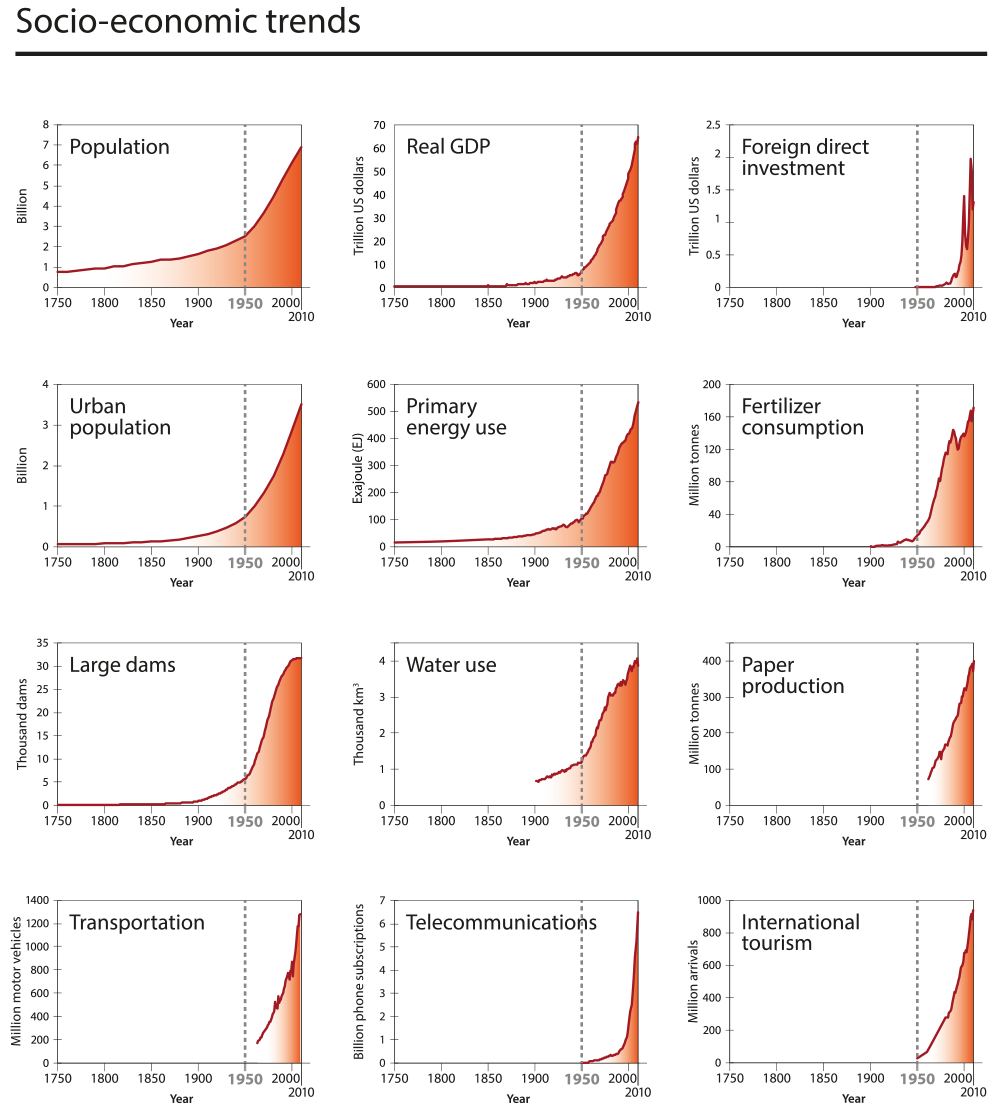

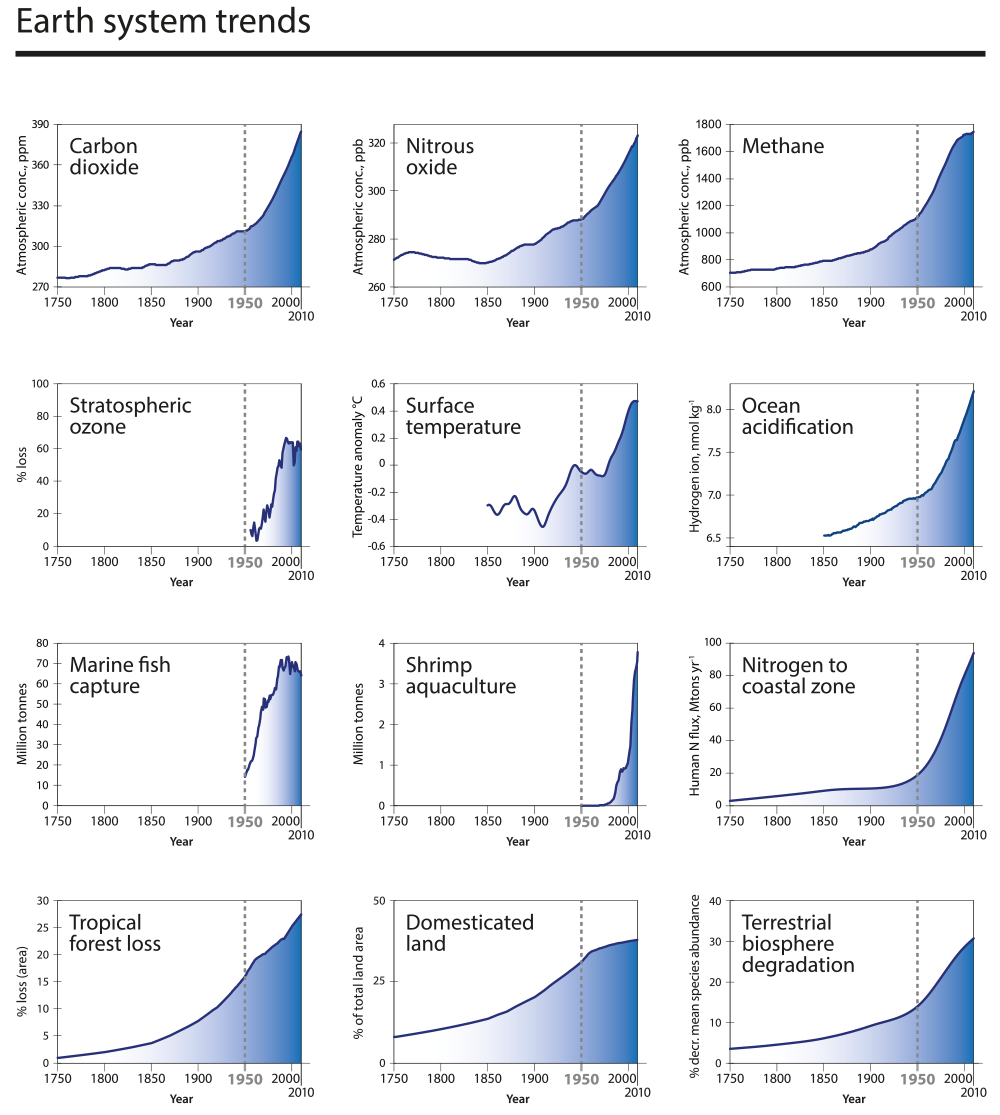

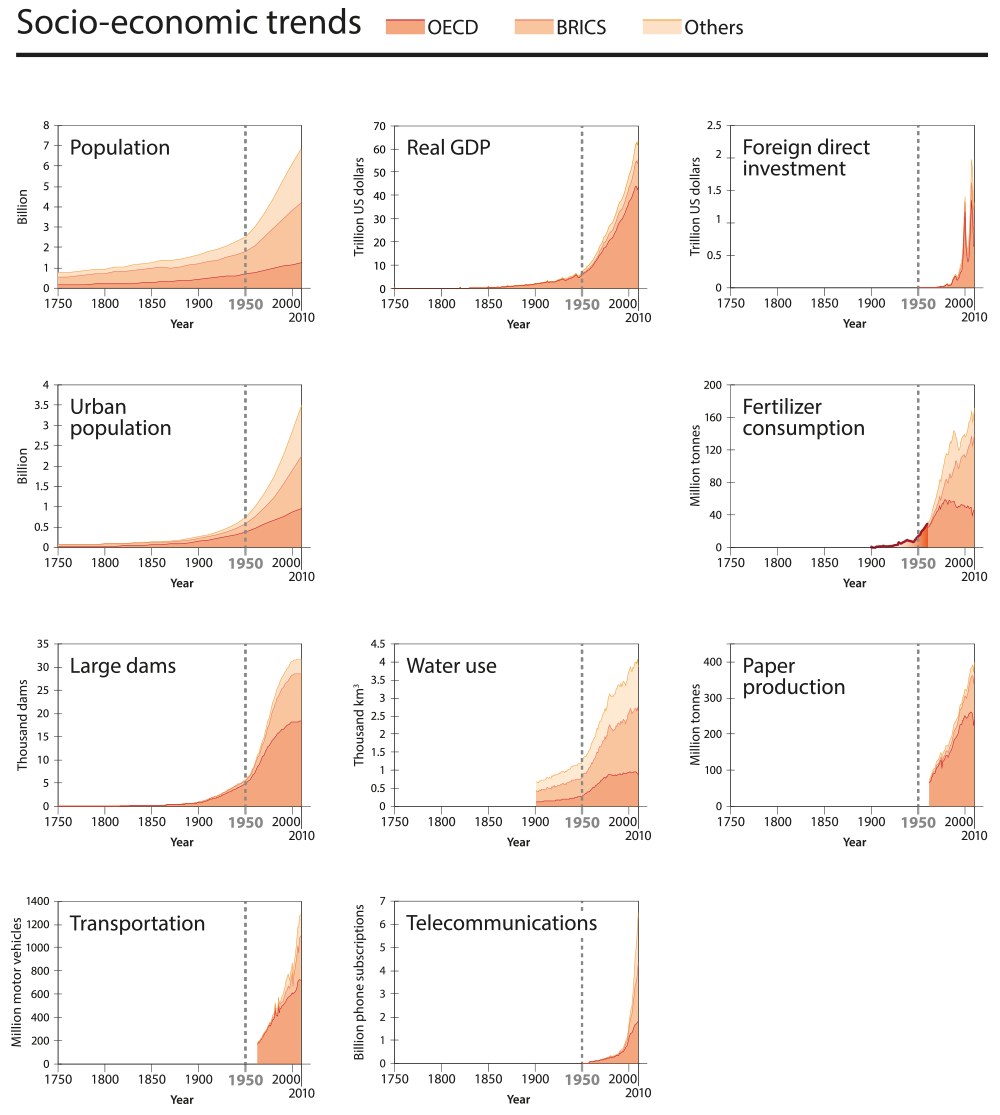

Selain itu, Vivaldi (2021) memfokuskan pembacaannya terhadap konvergensi antara Revolusi Industri Keempat dan Kepunahan Keenam, dengan melihat konteks subjektivitas pasca-antroposentris di masa Antroposen. Adapun beberapa poin menarik yang dapat kita tinjau ulang, antara lain:

Pertama, seberapa penting ‘subjektivitas xenologis’? tentu saja, cukup relevan ketika kita memosisikan perdebatan Antroposen pada perluasan skala relasional hubungan antara manusia (diri) dengan non-manusia (yang-lain), namun tidak lagi terjebak pada perspektif yang bertendensi pada dualisme absolut. Perlu diperhatikan bahwa gagasan ini menarik sistem pemikiran O-O-O ke dalam bentuk non-onto-taksonomi yang pluralis, artinya posisi subjektivitas akan selalu menjadi transversal, komposit, dan lokatif. Maksudnya, subjektivitas tidak lagi bergantung pada antroposentris-terpusat subjek melainkan berdasarkan pada relasi kuat dalam kerangka kolektivitas dan relasionalitas. Subjektivitas xenologist lantas mempertanyakan ulang kritik dualisme yang tersembunyi dari antroposentrisme-teknologi-universal perspektif transhumanisme.

Hal ini dikarenakan, subjektivitas xenologis telah mengartikulasikan gagasan Laboria Cuboniks melalui konsep xenofeminisme dalam The Xenofeminist Manifesto. Xenofeminisme, dalam konteks ini, mengklaim potensi pembebasan teknologi dengan mendorong kapitalisme ke ‘batasnya’ untuk mempercepat keruntuhan. Xenofeminisme mengungkapkan ketidakpuasan dengan fokus feminisme saat ini pada identitas dan mikro-komunitas, dan lebih memilih politik afinitas yang ditujukan untuk perubahan sosial skala besar. Konsep xenos digunakan sebagai bentuk alienasi dalam konteks ini.

Namun, Vivaldi tetap menunjukkan bahwa xenofeminisme mempertahankan dualisme yang sama yang mempengaruhi ekofeminisme: pemahaman tentang alam dan teknologi sebagai dimensi yang berlawanan. Melalui apa yang dikritik Harman sebagai onto-taksonomi, xenofeminisme hanya bersekutu dengan non-manusia yang dipandang sebagai teknologi, mengabaikan sejumlah sekutu revolusioner potensial seperti kekuatan geologis atau hewan non-manusia. Artinya, subjektivitas xenologis menolak pembeda dari teknologi-antroposentrisme universal ala xenofeminisme, namun tetap mempertahankan kekuatan subversif untuk alienasi.

Mengapa demikian? Keadaan yang terasing ini, dapat diartikan melampaui ‘kodrat’ universal yang dipahami pada konteks ruang subversif tetapi juga membawa transformasi yang lebih radikal. Alih-alih hanya sering diposisikan sebagai sesuatu yang harus diatasi, dianggap sumber anemia sosial/dehumanisasi, dunia yang sepenuhnya tidak teralienasi akan mengingat kita pada skema kognitif yang dikenal di mana terdapat keunikan dari yang tidak pernah diketahui sebelumnya, asing, dan aneh tetapi tanpa pernah menelaahnya ulang. Semua pembeda yang asing ini selalu disederhanakan menjadi kategori-kategori pengetahuan umum atau menjadi bentuk dari penguatan status quo tertentu.

Kedua, perlu membedah subjektivitas pasca-antroposentrise sebagai agensi komposit (composite agency). Diri (the self) dipandang sebagai kesatuan yang terdiri dari berbagai sub-agensi, masing-masing berkontribusi pada aktivitas yang diarahkan tujuan dan diatur oleh individu tersebut. Agensi komposit didefinisikan sebagai bentuk agensi yang dibentuk melalui simbiosis dari berbagai jenis agen atau sub-agen yang hidup bebas. Meskipun organisme hidup secara teoretis bisa ada tanpa sub-agen, mereka cenderung mengembangkan organisasi komposit untuk meng-outsource tugas tertentu, membuat fungsi mereka lebih efisien dan kuat sambil mendukung adaptabilitas dalam berbagai skala spasial dan temporal. Model komposit dari diri mengusulkan bentuk non-unitaritas dalam konsep diri yang pada akhirnya tetap unitar. Multipisitas transversal dari diri xenological tidak mengakibatkan pengurangan komponen (undermining) atau konteks (overmining), tetapi sebaliknya diusulkan sebagai locus mestizo (keberanekaragamwarna) yang dilalui oleh berbagai transversal zoo/techno/geo. Dengan kata lain, agensi komposit dipandang sebagai interaksi dinamis antara berbagai sub-agensi, yang berkontribusi pada identitas diri individu dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan keadaan yang ada.

Ketiga, kritik atas dualisme hierarkis dari cara pandang feminisme sebelumnya, bahwa terdapat kekurangan ketika subjek feminis hanya merespons realitas yang tunggal dan dominan tetapi tidak pernah menilik ulang peleburan yang terjadi pada level multidimensional. Untuk mengatasi hal tersebut, pendekatkan xeno memberikan peluang atas imajinasi naratif untuk menetapkan pakta tentang cara atau bentuk keramahan (hospitality) multi(spesies)dimensi yang memungkinkan kita untuk hidup bersama lebih baik. Selayaknya tamu yang harus dijamu, maka titik temu yang berkesan ‘alienasi’ menjadi potensi untuk men-de-totalisasi kondisi subjek yang sedang berselaras dengan ritme, pola, dan perilaku yang berbeda.

Keempat, memandang Dunia sebagai Gelembung Kolektivitas. Pada konteks ini membahas bagaimana subjektivitas xenologis membentuk gelembung kolektif di mana tidak semua entitas berhubungan secara langsung satu sama lain. Istilah “strange strangers” merujuk pada bentuk dunia yang melebur pada perbedaan dalam satu lanskap yang luas tetapi juga menciptakan satu lokus eksterioritas pada satu pandangan bahwa mungkin saja tidak akan ada satu ekologi besar oika (rumah) sebesar seluruh hamparan planet bumi. Ketika kita bersekapat untuk menatap dunia yang aneh tersebut dalam satu kerangka pakta keramahan (xenia) dengan satu bentuk alteritas (xenos) yang sudah dan selalu ada sebelumnya dari adanya rumah ‘bumi’.

Permasalahannya ialah kemudian terbatas ketika subjektivitas modern hanya memandang dirinya hanya sebagai ‘tuan rumah’ tunggal tetapi mengabaikan kolektivitas multispesies yang ikut terlibat menetapkan rumah bagi semua entitas. Sayangnya, asosiasi ini hanya bekerja sejauh konfigurasi resonansi yang sepenuhnya berbeda-beda di antara spesies atau entitas lainnya. Dalam konteks Antroposen, proses desentralisasi manusia menjadi penting. Hal ini dikarenakan subjek manusia dapat secara aktif membentuk kolektivitas transversal di mana mereka berkoeksistensi, dan bukan hanya menyesuaikan diri. Secara keseluruhan, subjektivitas xenologis membentuk kolektif yang berbuih (bubbling) di mana entitas tidak berhubungan dengan semua yang lain secara langsung, sehingga subjektivitas diri akan senantiasa mendorong kemunculan kolektif baru sembari sambut menyambut “strange strangers“.

Simpulannya, dengan cara menggabungkan dua kerangka pendekatan yaitu bentuk subjektivitas baru—yang menantang subjek tradisional—bersamaan dengan rantai dunia Antroposen yang lebih terbuka dan menantang relasi antara manusia dan non-manusia yang selama ini dikaburkan atas nama (anti)keterasingan. Secara keseluruhan, saya memandang pendekatan subjektivitas yang berakar pada tradisi pluralisme non-onto-taksonomi OOO tentunya tetap menawarkan tradisi pemikiran baru tentang diskritisasi subjek dan lebih mempertimbangkan multipisitas transversal subjek dengan segala relasionalitasnya.

Adapun kritiknya, lantas jatuh pada kemungkinan bentuk keterjebakan monisme ‘total’ yang memberikan peluang untuk jatuh pada universalisasi totalitas atas dasar ‘xenologisme’ itu sendiri. Keterasingan, alih-alih sebagai ruang transformasi justru dimanfaatkan untuk merepresentasi bentuk relasi yang sudah lebih mapan. Akan tetapi, apakah memang benar-benar ada ‘kemapanan’ di hadapan krisis iklim Antroposen, jika iya, mungkin saja itu kemapanan semu karena seolah-olah kita telah mengikatkan tali politik terhadap yang-lain, yang-bukan-manusia, atau yang lebih-dari sekedar manusia. Dengan percaya dirinya, mereka kita beri julukan sebagai sang aliansi atau persekutuan revolusioner.