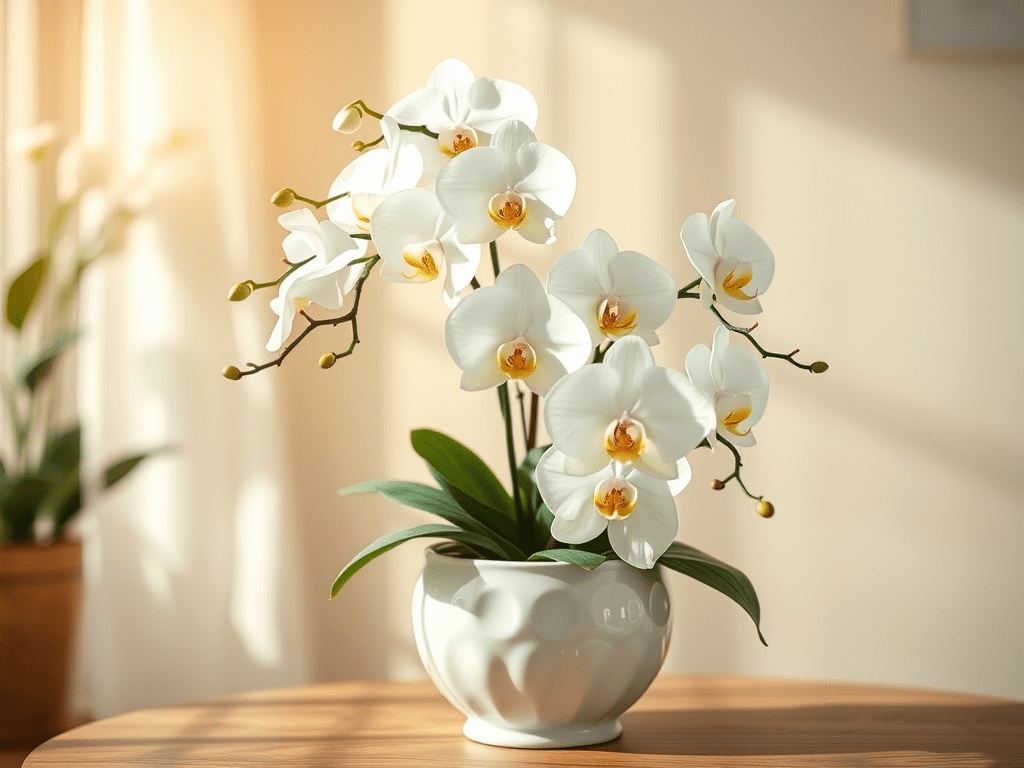

Tidak seperti biasanya, secara acak, aku ingin menuliskan sesuatu hal tentang hari. Betul! Sekarang adalah Rabu 11 Desember 2024. Tepat setahun lalu, kami menyibukan diri untuk memesan sebuah bucket bunga anggrek putih, lengkap dengan pot dan seisinya.

“Nok, bolehkah kamu memesan satu set bunga anggrek putih dengan kualitas terbaik?” pesanku kepada istriku sehari sebelum hari itu tiba.

“Iya… nanti ku pesankan, besok setelah pulang bekerja, kita antar bersama-sama ke rumah Ibu”, jawabnya.

Mungkin di hari ini, sebelas Desember sebagian dari kita pernah ingat sebagai Hari Gunung Internasional. Perasaan indie ku bergejolak. Terlintas sepotong lirik Cerita Tentang Gunung dan Laut, karya Payung Teduh (2010).

“Tak perlu tertawa atau menangis”

“Pada gunung dan laut”

“Karena gunung dan laut”

“Tak punya rasa”

Kurang lebih demikian. Hari ini, kita tidak akan membicarakan geofilosofi di balik Cerita tentang Gunung dan Laut. Karena toh, perasaan romantis tentang alam raya megah yang ditopang oleh tingginya gunung atau dalamnya lautan tidak lagi berlaku bagi kita—manusia modern.

Apa yang kita sebut sebagai romantisasi bayangan tentang alam yang murni, hanyalah sekelumit sejarah di belahan benua Eropa selama abad ke-18, atau yang kita kenal sebagai zaman pencerahan (Enlightenment). Manusia hari ini sudah memusnahkan semua takhayul cerita di balik seramnya hantu-hantu gunung atau monster di dalam palung-palung samudera sana. Tidak ada lagi terra incognita, yang ada hanya terra recognition.

“Selamat hari kelahiran, Bu!” Seru kami saat memberikan anggrek putih yang menawan itu.

“Mengapa kalian harus repot-repot membawakan Ibu anggrek?” tanya Ibu.

“Ya, mau bagaimana lagi Bu, toh itu adalah sesuatu hal yang paling Ibu sukai” jawabku dengan santai.

“Memang benar, Ibu sangat suka dengan berbagai tanaman, anggrek salah satunya” jawabnya kembali.

“Semoga ini bukan jadi hadiah yang terakhir ya, Bu…” sembari mata kiriku berkaca-kaca.

Aku tidaklah munafik. Perasaanku mengatakan bahwa aku butuh validasi dari seorang Ibu atas keberhasilanku.

“Tapi, Ibu banggakan?” sahutku.

“Sudah tidak perlu ditanyakan, apapun itu bentuknya, prinsipnya, Ibu bangga dengan apapun yang telah kamu capai. Nanti jikalau kamu sudah punya anak, pasti akan merasakan hal serupa…” Ia menjawab dengan penuh semangat.

Jika diingat kembali, terkadang aku melihat sosoknya bagaikan makhluk ciptaan semesta dengan tatapan yang sangat menakutkan, namun jujur saja, bahwa aku tak mampu melepas pandanganku terhadapnya.

Jika monster itu ada, mengapa aku mencintai monster itu?

Ia cukup konservatif. Bahkan, Ia salah satu orang yang paling tidak berkenan ketika aku masuk jurusan filsafat. Namun kemudian, Ibu mempercayai jalan yang anaknya sendiri ambil. Iya, benar. Ibu selalu bertanya kepadaku saat dua semester pertama ku, kurang lebih begini:

“Untuk apa ambil filsafat? Di Indonesia, filsafat bisa apa?”

Aku jawab dengan entengnya, “bisa jadi apa saja”.

Sejujurnya, ada hal yang paling aku sembunyikan sejak dulu kepadanya, yakni tentang mengapa aku memilih filsafat. Jawabannya, aku hanya ingin mengundurkan diri. Istilah indie nya, merenungi jalan sunyi. Ternyata, lucunya, kebohonganku ini malah berbanding terbalik. Setelah belajar filsafat, justru sebaliknya, jalanannya begitu bising.

Betapa bisingnya belajar filsafat. Baru membuka lima sampai sepuluh halaman pertama saja, aku sudah disibukkan dengan mendengar keluh kesah pemikiran banyak orang lintas peradaban. Semuanya ingin membicarakan dirinya sendiri, dunianya, dan permasalahan yang menghantuinya setiap hari.

Filsafat itu hantu yang sulit untuk dijinakkan. Semakin dipikirkan semakin melawan. Filsafat benar-benar membentuk nalar yang memberontak. Aku ingat betul, kelucuan saat awal-awal semester pertama dan kedua di Filsafat.

Ada saja “pemberontakan kecil-kecilan” dimunculkan. Mulai dari menempelkan seruan “kebenaran” di pojok-pojok kampus sampai sibuk melancarkan serangan siber dengan membuat puluhan akun “anonymous”—untuk sekadar bilang, A.C.A.B! All Cat Are Beautiful ~

Meaoww~

ah…

Sayangnya, tahun ini tidak ada lagi bunga anggrek untuknya, atau strategiku untuk sekadar mencuri-curi cara agar memvalidasi perasaanku sendiri.

Saat ini, aku sedang membolak-balik kembali catatan yang telah ku kumpulkan setelah Ibu pergi, tepatnya April 2024 lalu. Catatan itu seputar tentang berduka, kematian, dan hal-hal kecil lainnya. Namun juga terselip kisah tentang kelahiran cucu pertamanya, satu bulan setelah kepergiannya.

Potongan catatan itu membicarakan tentang, bagaimana manusia cenderung menciptakan realitas di mana mereka dalam mengetahui dirinya sendiri. Ernest Becker melalui The Denial of Death (1973), ia pernah membicarakan hal serupa tentang mengapa kematian, meskipun realitasnya tak pernah terungkap sampai tuntas, tapi di situlah manusia selalu mencari cara untuk memahaminya.

Aku sangat tertarik berbicara tentang kematian. Namun, aku masih takut terhadapnya. Lagi pula, mau tidak mau, kami (ada dan ketiadaan) pasti bersua kembali.

Itulah alasan, mengapa beberapa bulan ini, membicarakan tentang akhir yang tak terhingga menjadikanku bersemangat. Di satu sisi, ia menakutkan tetapi juga menakjubkan.

But the dead shouldn’t assault the living. That’s no good. The same goes for the living. They should never do anything to mock the dead. Trample into their territory disrespectfully, and you can only blame yourself for your death. (Dan Da Dan, episode 4).

Jika masih ada waktu, aku akan mencoba untuk menuliskannya kembali, menyoal thanatology, dengan penuh semangat melalui laman ini.

Sampai jumpa!